技術⾰新、再エネ電⼒の創出により脱炭素社会を牽引し、

2050年までに環境負荷0を⽬指す。

貴事業所の基本情報(設立年、従業員数、主要事業など)を教えてください。

松本:1804年に創業し、総合建設業をメインに営んでいます。建設事業の中でも主に建築分野と土木分野に取り組んでおり、建築分野が全体の7〜8割を占めています。また、周辺事業としては、不動産開発事業、プラント事業や風力発電などのエンジニアリング事業、グリーンエネルギー事業も行っており、関係会社では新電力会社の運営も行っています。近年では、長期的な視点でのフロンティア事業として、宇宙ビジネスなどにも取り組んでおり、建物を中心に、お客様や社会の課題解決に繋がる事業を推進しています。

事業所において地球温暖化に対し、どのような課題意識を持っていますか?

松本:当社は、「地球環境に配慮したサステナブルな社会の実現」を経営ビジョンの一つとして掲げており、2050年までに環境負荷ゼロを目指す「SHIMZ Beyond Zero 2050」を策定しています。

建設業におけるCO₂排出は、施工時のエネルギー消費だけでなく、建設資材の製造・輸送、施設運用、解体時の排出など多岐にわたり、その総量は世界の温室効果ガス排出量の約40%を占めるとされています。そのため、ライフサイクル全体を通じた排出削減が必要であると認識しています。

CO₂削減の具体的な取り組みとしては、施工時の燃料を軽油からバイオディーゼル燃料へ切り替えたり、工事電力に再生可能エネルギーを導入したりすることで、直接的な排出削減を図っています。また、自社オフィスでも外壁面の太陽光パネル活用やグリーン電力の導入を推進し、全国の支店ではZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を進めることで、省エネルギー性能を高めています。こうした取り組みは、事業活動の持続可能性を確保するだけでなく、地域社会や従業員の環境意識向上にも寄与していると考えています。

さらに、お客様に対しても、省エネルギー設計を取り入れた建物の提案を行うことで、建物運用時のCO₂削減を実現しています。特に、建物付帯型の水素エネルギー利用システムを活用し、太陽光発電の余剰電力を水素として貯蔵し、必要なときに発電する仕組みを提供するなど、持続可能なエネルギー活用にも注力しています。地域社会との連携にも力を入れており、地域熱供給会社と協力して、地域全体の省エネに貢献する取り組みも進めています。

これらの環境対策は、企業としての社会的責任であると同時に、長期的に見れば事業の安定性や競争力の向上にもつながります。当社は、環境と経済活動の両立を目指して環境対策を推進することが、ステークホルダーからの信頼を得ることにも直結すると考えています。今後も技術革新を進めながら、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを強化していきます。

トップレベル事業所の認定申請の動機を教えてください。

松本:地球社会への貢献を具現化するため、これまで地球温暖化対策を経営の重要課題として位置づけてきました。地球や社会の持続可能性を高め、企業の社会的責任を果たすとともに、環境問題への積極的な取り組みを社外に示すため、トップレベル事業所認定の申請を行いました。

トップレベル事業所認定を取得することで、優れた地球温暖化対策を実施する事業所として、プレス発表や東京都の公式HP、事例発表会などで公表されます。総務部としては、建物の運用を通じて対外的にPRできる要素として、トップレベル認証の取得を目指すことを決定しました。

当初、認証取得を検討した際、建設会社がトップレベル事業所認定を取得した事例がなく、当社が初のケースとなる可能性があったため、当社の環境技術や取り組みをより広く社外へPRできると考えたことも、申請の大きな理由の一つです。

天⽥:お客様に省エネルギー設計などを提案していく中で、⾃分たちがトップレベル事務所の認定を取得していることで、説得⼒のある提案ができると考えました。

認定の為に取り組んだ具体的な活動や設備投資を教えてください。

松本:本事業所は、先進的な環境性能を持つように設計・建設されていることから、認定を取得するための新たな設備投資は行っていません。

ただし、初回申請の際には、認定取得の準備は手探りの状態だったため、外部のコンサルティング会社のサポートを受けました。それ以降は社内でノウハウを蓄積し、内製化しています。

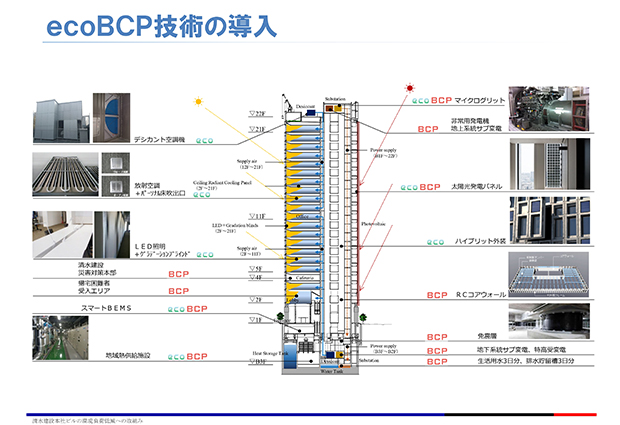

なお、本事業所の具体的な省エネ等設備としては、以下の3つの技術が挙げられます。

① 都市型の外装システム

●外⽪性能の向上による省エネ、太陽光パネルを活⽤した発電技術

開⼝部には太陽光パネル Low-E ガラスを採⽤し、耐震パネルを組み込んだハイブリッド外装を設置しました。

●外壁の熱負荷削減

彫りの深い形状による庇(ひさし)効果と外断熱構造により、外壁の熱負荷を約50%削減しています。

②快適な省エネルギーシステム

●空調「S-ラジシステム」、昼光利⽤照明システム、都市排熱の有効利⽤

S-ラジシステムは、省エネ性に優れ、不快な気流がなく温度ムラが少ない快適な空調環境を実現しました。

さらに、デシカント⽅式による湿度調整と組み合わせることで、室内環境の快適性を向上させています。

●省エネ照明の活⽤

外部の⾃然光を最⼤限活⽤し、⼿元照明には LED を使⽤することで、省エネルギーを実現しています。

●都市排熱の有効利⽤

排熱を効果的に活⽤することで、地域冷暖房の総合効率を向上させました。

③エネルギーの有効利⽤

●スマートBEMS(建物エネルギー管理システム)を導⼊

照明・空調・電源設備を統合制御し、効率的なエネルギー管理を実現しています。

●パーソナル環境制御、デマンドレスポンス制御、マイクログリッド制御の活⽤

これらのシステムを活用することで、エネルギーの最適制御を行い、全体のエネルギー効率を向上させ、環境負荷の低減と快適なオフィス環境の両立を実現しています。

認定を受けるために特に苦労したこと、または工夫したことはありますか?

折田:初回認定時には、書類整備に苦労しました。照明機器は種類と数が非常に多く、書類が揃っていないということが結構あるため、一番苦労し、時間がかかった部分です。

工夫した点としては、認定ガイトラインの適用や解釈について判断に迷う部分があった場合には、手戻りがないよう東京都に繰返し確認しながら進めました。

本事業所は、建物の運用開始前からトップレベル事業所の取得をすることを念頭に置いていましたので、外部コンサルティングのサポートのもと、早くから取得に向けての工程作成や根拠書類の整備等を進めて行けたことが結果に結びついたと思っています。

認定を受けたことで得られたメリットは何ですか?

松本:会社として、省エネやCO₂削減に積極的に取り組む姿勢を、対外的に認定を通じてアピールできる点は大きなメリットだと考えています。

このメリットが、今後より大きい認定制度となることを期待しています。

折田:管理の面では、認定の運用に合わせることで、図面や台帳等の書類の質が向上し、設備の修繕時期を検討する際に、より精度の高い管理ができるようになりました。

また、日常のエネルギー管理についても、CO2排出量やエネルギー消費量について、月別、先別と詳細に管理するようになったため、データの質が大幅に向上しました。

松本:当事業所では年に3回「CO₂削減推進会議」を開催していますが、認定を維持するという明確な目標があることで、エネルギー使用率の改善策を議論しながら運用を進めることができています。もし認定がなければ、この会議自体も継続できていなかったかもしれません。その意味でも、認定を受けたことのメリットは大きかったと思います。

また、このビルは築10年以上が経過し、設備機器の更新時期を迎えていますが、認定に基づくデータを更新判断の材料として活用できている点もメリットの一つです。

貴事業所における環境対策の今後の方向性を教えてください。

松本:脱炭素社会の実現に向けて、今後も自社の作業所やオフィスからのCO₂排出量をゼロにする取り組みを続けるだけでなく、設計・施工した建物の運用時のCO₂排出量ゼロを目指していきます。また、再生可能エネルギー施設の建設や再生可能エネルギー事業の推進、脱炭素技術の開発など、多方面にわたる取り組みを進めていきます。

天田:技術開発においては、水素を活用したエネルギー貯蔵手法の一つとして、「ハイドロキュービック(Hydro Q-BiCⓇ)」の導入を進めています。また、これまでの省エネ活動に加え、CO₂を除去する「DAC(ダイレクトエアキャプチャー)」技術の促進にも取り組んでいます。建物の省エネはもはや当たり前の取り組みですが、今後は大気中のCO₂を積極的に取り除き、回収することも重要な課題として進めていきます。2050年のカーボンニュートラル達成は、単独の企業の努力だけでは実現できない目標です。本件を含めチーム全体で協力し、より多くの人々に利用してもらえるような技術の開発を進めていきます。